英語の語彙数は100万以上とも言われるほど、さまざまな外国語から単語を取り入れて来ました。意味やスペルが違うのに、実は同じ語源を持つ単語は二重語(doublet)と呼ばれています。英語の語彙が豊富な理由は、この二重語も一因になっています。そこで今回は、英語の二重語の例となぜ英語の語彙は多いのかについてまとめました。

英語の二重語

以前「日本語の二重語」でも紹介しましたが、二重語(doublet)とは、ある言語において、同じ語源なのに違う意味やスペルを持つ単語のことです。

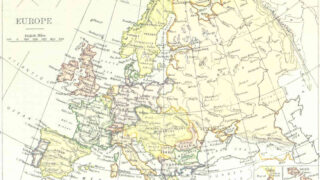

現在まで、英語の二重語は何千以上も発見されていますが、ルーツをたどると、その多くがインド・ヨーロッパ祖語に由来しています。インド・ヨーロッパ祖語(Proto-Indo-European)とは、印欧祖語とも呼ばれ、インドやヨーロッパの言語の祖先になった言語です。

例えば、英単語のthink(考える)とthank(感謝する)はどちらも別のルートを経由して英語に伝わりましたが、最終的には印欧祖語の「考える、感じる」という言葉が起源になっています。

- think(考える)← 古英語:þencan(考える)← ゲルマン祖語:þankijaną(考える)← 印欧祖語:*teng-(考える、感じる)

- thank(感謝する)← 古英語:þancian(感謝する)← ゲルマン祖語:þankaz(考え、感謝)← 印欧祖語*teng-(考える、感じる)

参照:think – Etymology, thank – Etymology

上記は、どのようにthinkやthankという言葉に変遷していったのかの経緯です。オンライン語源辞典のEtymologyによれば、thankの語源はもともと「考える」という言葉でしたが、徐々に「良い考え(good thoughts)」という意味で使われるようになり、現在では「感謝」を表す言葉として使われています。「ありがとう」を意味するthank youも、本来は「あなたのことを思う」という意味がありました。

このように、英語には同じ語源を持つものの、違う意味やスペリングになった二重語がたくさんあります。

英語の二重語の例

ここでは具体的な英語の二重語の例についてご紹介します。

英単語の由来や語源に関しては、Etymology、Wiktionary、ジーニアス英和大辞典などを参考にしています。

cowとbeef

cow(牛)はゲルマン語経由、beef(牛肉)はラテン語経由で英語に伝わり、どちらも印欧祖語の「牛」に起源を持ちます。

- cow(牛) ← 古英語cu(牛) ← ゲルマン祖語*kwon(牛) ← 印欧祖語*gwou-(牛)

- beef(牛肉) ← 古フランス語buef(牛肉) ← ラテン語bos(牛) ← 印欧祖語*gwou-(牛)

元々どちらも同じ「牛」という言葉ですが、1066年にイングランドがノルマン人に支配されて以降、貴族はノルマン・フランス語(Norman French)を、庶民は英語を話すようになり、社会だけでなく言語も二層化しました。この結果、肉を食べる貴族はフランス語由来の「beef」を使い、家畜を飼育する庶民はゲルマン語由来の「cow」を使うようになりました。

cowとbeefが使い分けられているのは、イングランドの支配層の歴史が関係しているということですね。

wordとverb

word(単語)はゲルマン語経由、verb(動詞)はラテン語経由で英語に伝わり、どちらも印欧祖語の「話す」に由来します。

- word(単語) ← 古英語word(話、言葉) ← ゲルマン祖語*wurda-(話す) ← 印欧祖語*were-(話す)

- verb(動詞) ← 古フランス語verbe(語) ← ラテン語verbum(語、言葉) ← 印欧祖語*were-(話す)

「単語」も「動詞」も元々は同じ言葉だったんですね。印欧祖語が話されていた時代は5000~6000年も昔の時代なので、動詞や名詞などの品詞の区別がまだない時代でした。品詞(part of speech)という言葉が登場したのは、紀元前400~500年紀頃のインドや古代ギリシャ以降と言われています。

細かい時代になりました。

strangeとextraneous

strange(奇妙な、未知の)とextraneous(外部の、無関係の)は、経緯は異なりますがどちらもラテン語のextrā(外)に由来します。

- strange(奇妙な) ← 古フランス語estrange(珍しい) ← ラテン語extraneus(外部の) ← ラテン語extrā(外)

- extraneous(外部の) ← ラテン語extraneus(外部の) ← ラテン語extrā(外)

英語のstrangeは、古フランス語を経由することで、古フランス語が持っていた意味も引き継がれたようです。語源となったラテン語のextraは、英語やその他のヨーロッパ言語でも使われていますね。

「外」=「奇妙で珍しい」というのも関連性がありますね。

catchとchase

catch(捕まえる)とchase(追跡する)は、どちらも古フランス語とラテン語を経由して英語に伝わり、印欧祖語の「取る」に由来します。

- catch(捕まえる) ← 古フランス語chacier(捕まえる) ← ラテン語captare(取る)←印欧祖語*kap-(取る)

- chase(追跡する) ← 古フランス語chacier(捕まえる) ← ラテン語captare(取る) ← 印欧祖語*kap-(取る)

古フランス語から英語に取り入れられて以降、意味がより詳細に細分化されたようです。

conveyとconvoy

convey(運ぶ)とconvoy(護衛)は、どちらも古フランス語とラテン語を経由して英語に伝わり、印欧祖語の「行く」に由来します。

- convey(運ぶ) ← 古フランス語convoiier(同行、護衛) ← ラテン語conviare(同行する) ← 印欧祖語*wegh-(行く)

- convoy(護衛) ← 古フランス語convoiier(同行、護衛) ← ラテン語conviare(同行する) ← 印欧祖語*wegh-(行く)

古フランス語に英語から伝わった後に、どのように同行するのかで意味が分かれたようです。つまり、単に運ぶのか、それともエスコートするのかということですね。

その他の英語の二重語

その他にも英語の二重語には以下のような例があります。数が多いので一覧にしました。

- camera ⇔ chamber

- capital ⇔ cattle

- car ⇔ chariot

- custom ⇔ costume

- disk, disc, dish, desk, dais

- garden ⇔ yard

- history ⇔ story

- host ⇔ guest

- hotel, hostel, hospital

- pocket ⇔ pouch

- reward ⇔ regard

- skirt ⇔ shirt

- warranty ⇔ guarantee

これらの単語の詳細については、機会や需要があればまた改めて追記したいと思います。

多くの単語は、語源をたどると何かしら共通する単語に行きつくので、ある意味では全ての単語が二重語だと言えてしまうかもしれませんね。

なぜ英語の語彙は多いのか

英語の語彙が豊富な理由は、さまざまな言語から単語を取り入れたことが一因です。

英語はゲルマン語派(Germanic languages)に属しているので、直接的には祖先であるゲルマン祖語やインド・ヨーロッパ祖語の語彙を引き継いでいます。以前紹介した語彙の共通度(Lexical Similarity)のデータでも、英語は同じゲルマン語派のドイツ語と約50~60%の単語が共通しています。日常語に限れば一致率は約80%になるという研究もあります。

一方、ギリシャ語、ラテン語、フランス語などからも膨大な数の単語を借用してきました。実は、ゲルマン語に由来する本来語(native word)は約20~30%しかありません。英単語の50%近くはラテン語やフランス語に由来しています。

ヨーロッパは地続きなので、言語接触(language contact)の機会が多く、言語グループにかかわらず単語や文法の借用が起こります。英語とスコットランド語、ドイツ語とオランダ語のように、お互いに相互理解可能(mutual intelligibility)な言語も存在します。

英語はレイヤーケーキ言語(layer-cake language)と呼ばれることもあり、英語、フランス語、ラテン語、ギリシャ語の3~4層に多層化しています(参照:“Historical Layers of English” Reading Rockets)。

取り入れた単語には、thinkやthankなどのように、もともと同じ語源の言葉も存在します。また、ラテン語やフランス語から再輸入することで、単語の意味が変化する場合もあります。このような二重語の存在も、英語の語彙の豊富さの一因になっています。

英語はまるでミルフィーユやバウムクーヘンのような言語だと言えますね。

また、二重語以外にも、ITやテクノロジーに関する用語のほとんどが英語で造語されていることも一因です。米グローバル・ランゲージ・モニター(Global Language Monitor)社の調査によれば、英語の語彙数は100万語以上にも及ぶそうです。これらに関しては、長くなってしまったので以下の記事でまとめています。

参考 英語にはいくつの単語があるのか

参考 最も単語数が多い言語は英語なのか?

まとめ

今回は「英語の二重語の例」と「なぜ英語の語彙は多いのか」とについてご紹介しました。

二重語とは、1つの言語の中で、同じ語源なのに違う意味やスペルを持つ単語のことです。

英語の語彙が豊富なのは、さまざまな言語から単語を取り入れたことが主因ですが、それに加え、取り入れた単語の意味が変化して二重語になったことも一因です。英語の語彙は100万以上あるとされていますが、数千以上も発見されている二重語も、語彙の豊かさの一因になっています。